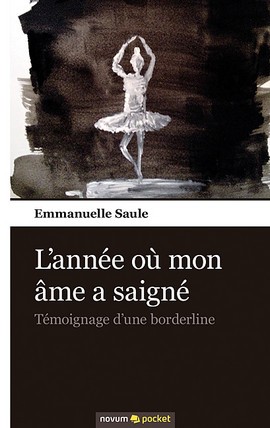

Dans l'engrenage du déni

Savannah Flores

EUR 15,90

Format: 13,5 x 21,5

Nombre de pages: 104

ISBN: 978-3-99131-416-5

Date de publication: 02.11.2023

À 50 ans, Savannah Flores décide de se confronter à son passé et aux viols qu’elle a subis alors qu’elle n’était qu’une petite fille. Ce premier récit autobiographique transgresse le tabou du secret de famille et se fait fort d’une écriture cathartique.

À toutes les victimes d’inceste

et de viol qui n’ont pas pu parler

et à celles et ceux qui ont décidé de se battre.

Préface

Il en aura fallu du temps pour que les mentalités changent, pour que les gens se responsabilisent face aux problèmes et ne restent pas dans le déni. Le silence ne fait qu’empirer les ressentis d’anéantissement chez les victimes.

Dans nos sociétés, les enfants sont la base de tout. L’agression sexuelle sur un mineur n’est pas la problématique d’une victime, mais celle d’une société. C’est un acte effroyable et selon le regard et la réaction, l’état de la victime peut s’améliorer, ou au contraire, empirer. Le public, les médias et les institutions s’en rendent compte maintenant. Les victimes ont longtemps été laissées à leur effroi, le sujet était tabou, honteux et difficile à traiter. Il était temps que les mentalités évoluent pour essayer d’enrayer ces atrocités. Plus le problème est pris de bonne heure, plus le traumatisme peut être traité, ce qui laisse à la victime une chance de se reconstruire rapidement. Ce qui se passe pourtant dans le système scolaire, lorsqu’il est confronté à ce sujet, me donne froid dans le dos. Il parait que dans les écoles, il y a un cas d’enfant par classe qui subit des agressions sexuelles dans son entourage proche.

On peut prétendre que la société évolue ; des personnalités témoignent, des mouvements d’indignation émergent, des lois sont promulguées, mais je dis parfois que c’est un leurre. Dans la plupart des cas, les victimes et les agresseurs sont des anonymes et dans ces cas, on préfère rester dans le déni sans régler les problèmes, sans faire de vagues. On préserve la notoriété des établissements, des gens et les bonnes réputations.

Avant d’écrire ce livre, je n’avais jamais rien dit hormis aux services de soins. Moi aussi j’ai été victime de ce déni et de non-assistance alors que j’étais en grand danger. Moi aussi, j’ai été victime d’inceste. J’ai été victime de tout un système où des individus ont préféré se taire. Dans mon histoire, il y a eu d’abord la responsabilité d’un centre aéré qui a manqué à son devoir de surveillance. Il y a eu tous ces passants qui ont regardé sans broncher une petite fille se faire traîner de force par le bras jusque dans le coffre d’une voiture. Il y a eu cette caserne de pompiers à proximité du centre censée venir en aide et qui n’est jamais intervenue pour sauver ma vie. Il y a eu ces plaintes contre mon agresseur restées sans suite, car faisant partie du même clan de notables que tous les juges. Ces hommes, qui ont abusé de moi, n’avaient rien de particulier, aucun signe extérieur de monstruosité. Juste des types ordinaires ressemblant à tout le monde.

Il y a eu surtout ma famille qui n’a rien fait pour empêcher le pire ni pour le dénoncer.

Quand on est victime de viol à répétition, l’impact est direct sur le corps, sur l’esprit, sur le comportement et les relations avec les autres, sur les représentations, sur l’avenir. Mais aussi sur les rêves, l’amour, sur tout ce que l’on construit, même sur sa maison. Et sur l’âme.

L’histoire peut se répéter sur des générations.

C’est le cas dans ma famille ; les femmes ont été violées et les filles de ces femmes ont été violées. J’ai été violée.

C’est comme une marque au fer rouge indélébile. On attire des prédateurs et le schéma se répète encore et encore.

C’est l’effort de toute une vie que celui d’essayer de guérir de ce traumatisme.

Dans la littérature et les dictionnaires, la notion de famille vise des parents et des enfants qui ont l’air de devoir vivre dans la joie et dans la bienveillance. Cela n’empêche pas la famille de traverser des étapes, des épreuves, mais toujours en se serrant les coudes. Les parents suivent l’évolution de leurs enfants et les aident à trouver leur chemin de vie afin qu’ils puissent s’épanouir dans leur vie future. Les parents sont vigilants et protecteurs envers leur progéniture. La famille est présente dès que l’un d’entre eux a un problème. La famille, c’est le partage, les rigolades, les échanges autour d’un bon dîner. Avec la montée de l’individualisme dans nos sociétés, la famille reste primordiale et avant tout une sécurité. Dans la famille, tout le monde se sent en confiance pour parler de n’importe quel sujet. Pouvoir compter sur sa famille reste très important pour chacun de ses membres. Elle reste la source où on va puiser sa force en cas de difficultés. C’est aussi le respect entre celles et ceux qui la composent, entre les parents, les enfants et les autres qui peuvent avoir un lien de parenté ou non. Une famille n’est pas forcément génétique, elle peut regrouper des personnes par affinité. Les liens de famille sont, paraît-il, indestructibles.

Certains liens de famille sont destructeurs, dévastateurs et peuvent vous réduire à néant. Ça, c’est la vision que j’ai de ma famille.

Tout avait l’air pourtant de commencer presque normalement.

Un repas de famille

Je me souviens d’un de ces nombreux repas de famille à la Colline où nous avions été conviés pour fêter les conscrits de mon grand-père. Mes grands-parents avaient invité ma famille, leur fille Florence qui était donc ma tante et Alain, son mari, Sophie, ma seconde tante, celle du milieu, et Paul, son mari. Comme à son habitude, la table était magnifiquement dressée dans la salle à manger. On avait sorti la vaisselle du dimanche. Dans chaque assiette, il y avait une serviette brodée avec des initiales. Des doubles couverts étaient placés de chaque côté de l’assiette et deux verres pour chaque adulte.

Ils commençaient toujours par l’apéritif. Mon grand-père était aux fourneaux. Il pouvait rester des heures à perfectionner ses recettes de cuisine. Ma sœur, Astrid, et moi trouvions les repas très longs car les adultes passaient leur temps à discuter de tout, mais surtout de rien. À cette occasion, ma mère exigeait que nous restions à table. J’étais assise à côté de ma sœur. De l’autre côté, il y avait Alain et Florence, Sophie et Paul. Mes grands-parents ne se séparaient jamais. Ils étaient toujours assis près de la cuisine, car ils faisaient des allers-retours pour surveiller le repas.

Nous commencions par une terrine de légumes absolument fameuse. La gelée mélangée à la crème tenait les légumes. Ensuite, nous dégustions du lapin à la moutarde avec des pâtes et des feuilletés de courgettes et d’aubergines. Mon grand-père aimait sortir les bouteilles de vin et les faire déguster. Ma grand-mère lui reprochait de servir toujours trop d’alcool. C’est vrai, c’était un joyeux luron et un bon vivant tandis que ma grand-mère se comportait en vraie commère tyrannique. Il se contentait de lever les yeux au ciel faisant mine de ne pas l’entendre. Tout le monde trouvait son repas excellent et le félicitait. Il sortait ensuite les fromages sur un plateau en céramique marron et au milieu, il y avait une tige dorée pour le soulever. Il y avait toujours un nombre hallucinant de fromages. Pour le dessert, on nous servait des œufs à la neige que ma grand-mère avait préparés. Elle excellait dans les desserts alors que mon grand-père préférait le salé. Tous les deux étaient complémentaires.

Pendant le repas, les adultes continuaient de parler de leur quotidien, de leur travail, des actualités. Sophie s’occupait de personnes handicapées et parlait des difficultés qu’elle rencontrait. Paul était dans les chiffres. Florence était maîtresse d’école. Alain fabriquait des bijoux. C’était sa passion, il était très créatif et méticuleux. Ma mère travaillait en ce temps chez un avocat et mon père à la SNCF. Mon père et mon grand-père étaient inséparables. Ma mère ronchonnait tout le temps. Après le dessert, mon grand-père sortait le digestif. Les hommes adoraient ce moment pendant que les femmes débarrassaient la table. Ma mère me demandait de l’aider. Comme il faisait beau, nous décidions de faire une partie de pétanque. Derrière la maison, il y avait un terrain plat. Nous rigolions à lancer le cochonnet et les boules. Certains d’entre nous n’aimaient pas perdre. Ensuite, ma mère voulait prendre quelques photos des conscrits de son père. Il était vêtu d’un costume noir avec un chapeau et le bandeau bleu associé à son âge. Je crois qu’il avait 60 ans. À chaque conscrit, on remettait un bouquet de mimosas. Ma mère me demanda à moi et à ma sœur de nous installer aux côtés de mon grand-père pour la photo. À peine quelques heures plus tard, ma grand-mère nous appelait car elle avait déjà installé le goûter.

Bref, chaque dimanche à la Colline, nous passions notre journée à manger, à discuter et à rire. Comme dans toutes les bonnes et vraies familles.

Pour ma part, c’est difficile de reconstituer mon histoire. Je suis obligée de tenir compte des flashs qui ressurgissent fréquemment dans ma tête. Je suis comme un détective qui mène sa propre enquête. Il y a de minces indices, des preuves disparues avec le temps, aucun témoignage que celui de la victime que je suis, un suspect mort, plus de traces de sang, pas d’ADN. Je deviens inspectrice, je n’ai que ces résurgences de ma mémoire sur lesquelles m’appuyer de toutes mes forces et cette connaissance de mon intimité, du plus profond de mon âme et de mon corps, pour me convaincre que toute cette histoire a existé et que je ne suis pas une menteuse, comme le disaient ma mère et ma famille. J’avance solitaire pour reconstituer les scènes du crime. Tout est en désordre, comme dans ma mémoire. Les pièces se mettent en place patiemment.

Je sais qu’ils savent. Je sais qu’ils sont complices. Non, je n’ai pas de preuves à charge mais à 10 ans, on sent certaines choses sans que personne ne nous explique. Et après, personne ne m’a jamais convaincue du contraire.

En réalité, ces repas de famille n’étaient qu’une grande mascarade.

Un putain de repas de famille

Nous sommes tous réunis à la Colline pour un nouveau putain de repas de cette famille maudite. Dans l’entrée, le carillon se fait entendre avec les gens qui arrivent. Mes grands-parents sont animés et adorent ce carillon ; il annonce l’arrivée des rires, des ventres, des verres de vins qui vont se remplir et se vider, des sucres et du gras qui fondent dans la bouche. Le carillon annonce le traditionnel repas de famille à la Colline. Il annonce pour moi le rituel macabre.

La terrine de légumes, le lapin, le fromage, les œufs à la neige sont sacrifiés tour à tour devant moi à coup de fourchettes argentées. Les conversations se fondent dans un brouhaha incessant. Le travail se mélange avec les pannes de voitures, les dernières notes des enfants, les factures d’eau qui ne cessent d’augmenter et les dernières actualités dans des pays que l’on ne connait même pas. Mes grands-parents me font tourner la tête avec leurs mille manières. Mes oreilles ne distinguent plus les voix. J’ai envie que tout le monde se taise. On rit pour un mot, on dit des mots pour rire, on s’esclaffe pour une goutte de vin tombée sur la nappe, on dénonce les petits agissements sournois des voisins, on me demande pourquoi je ne termine pas mon plat et on m’oblige à le finir parce que ça va faire de la peine à mes grands-parents. On me pose des questions sur l’école : « Et à l’école, tu écoutes bien tout ce que te dit la maîtresse, hein ? Tu fais bien tous tes devoirs ? T’es pas bien grosse pour ton âge. Elle n’est pas bien causante, la petite. Tiens reprends un peu de légumes, ça ne peut pas te faire de mal. C’est vrai, aucun légume n’a jamais fait de mal à personne. » C’est peut-être ce que je me dis dans ma tête en rêvant d’écrabouiller tous ces légumes colorés qui ne me veulent soi-disant que du bien.

« Et monte sur les genoux de « ton père nourricier » – c’est ainsi qu’on l’appelait – il va t’aider à manger. Sois gentille avec lui et finis ton assiette s’il te plait. »

À 10 ans, je suis une toute petite fille, plus menue, plus fragile que les fillettes de mon âge.

J’étais une petite fille très jolie et très coquette. J’aimais m’habiller avec des jupes et avec des hauts assortis. Tout le monde passait son temps à me complimenter. J’aimais porter des bijoux, c’était des imitations pour les enfants mais je m’imaginais qu’ils étaient vrais et précieux comme dans les livres. J’avais des bagues fines aux doigts avec des pierres étincelantes, des colliers à perles colorées. Je portais une chaine avec mon signe astrologique. Mes cheveux étaient détachés et frisaient un petit peu. Parfois, je les attachais en queue de cheval, ce qui me permettait de montrer les anneaux que je portais aux oreilles. J’avais demandé à me les faire percer.

J’affichais souvent un air souriant mais dans ma tête, je me sentais perdue et ailleurs. Je m’inventais alors des histoires fabuleuses qui me faisaient rêver. Cela me permettait d’échapper à ces terribles déjeuners de famille que je détestais profondément. Je me sentais tout le temps seule et triste et je n’en connaissais pas les causes. En public, je me recroquevillais sur moi car je craignais le monde extérieur. Chaque fois que des inconnus venaient me parler, je baissais le regard. Fréquemment, une peur inexplicable habitait mon corps. Mon corps était présent mais mon esprit s’évadait vers d’autres lieux plus doux et plus calmes où un sentiment de sécurité m’enveloppait. On me faisait des compliments mais je sentais mon intérieur sale. Personne ne cherchait à savoir qui j’étais et ce que je vivais dans mon monde.

C’est à partir d’une photo que je me décris. Tant de sentiments et de vérités se cachent derrière mon visage.

Dans les repas de famille à la Colline, je me retrouvais toujours assise sur ses genoux. Ces repas étaient ma hantise. Ils revenaient sans cesse, les dimanches se rapprochaient de plus en plus. Je perdais la notion de l’espace et du temps et avais ce sentiment de passer mon temps assise sur ses genoux pour manger.

Chaque dimanche à la Colline, ils passaient leur temps à manger. Je passais le mien à maudire les dimanches. Et, à mourir de terreur. Au moment où tout le monde vaquait à ses occupations dans la journée, lui en profitait pour me traîner dans le sous-sol. Personne ne remarquait mes disparitions. Le temps me semblait interminable. Quand je remontais, le festin continuait le plus normalement possible. Souvent, je voulais hurler ma douleur et leur demander quelle sorte d’adultes ils étaient pour ne pas me protéger de cet horrible personnage. Les dimanches à la Colline, c’était loin d’être un conte de fées. Même ma tante Florence, qui avait vécu les mêmes horreurs, se taisait. Florence ne venait pas très souvent à la Colline car elle ne supportait pas d’être assise à la même table que son agresseur. Elle participait très peu pendant ces repas. Les rares fois où elle se joignait à la famille, elle était souvent sous le coup d’alcool ou de drogues.

Je me sentais abandonnée et livrée à mon triste sort mais j’ignorais lequel.

Dans ce genre d’histoires, j’ai souvent entendu les personnes dire qu’elles ne comprennent pas pourquoi la victime n’a jamais pu parler ou hurler pour se défendre. Comment aurais-je pu me défendre ? Il était costaud et gigantesque pour une petite fille comme moi, il m’était impossible de lutter contre lui. Il me menaçait en me disant qu’au moindre cri, ce serait pire pour moi. Et je le croyais sur parole, il était capable du pire.

Les heures, puis les journées, puis les années ont passé et toujours la répétition du calvaire. Jusqu’à mes 11 ans, l’année où il est parti dans une maison de retraite. J’étais comme dans ce film, un jour sans fin, où le soir j’espérais que ce serait la dernière fois mais dès le lendemain, je savais que le même jour recommençait encore et encore.

Ma mémoire s’effaçait. Je devenais un automate sans parole. Les repas de famille continuaient toujours dans la même liesse, toujours dans l’inconsidération la plus totale de ma petite personne.

et de viol qui n’ont pas pu parler

et à celles et ceux qui ont décidé de se battre.

Préface

Il en aura fallu du temps pour que les mentalités changent, pour que les gens se responsabilisent face aux problèmes et ne restent pas dans le déni. Le silence ne fait qu’empirer les ressentis d’anéantissement chez les victimes.

Dans nos sociétés, les enfants sont la base de tout. L’agression sexuelle sur un mineur n’est pas la problématique d’une victime, mais celle d’une société. C’est un acte effroyable et selon le regard et la réaction, l’état de la victime peut s’améliorer, ou au contraire, empirer. Le public, les médias et les institutions s’en rendent compte maintenant. Les victimes ont longtemps été laissées à leur effroi, le sujet était tabou, honteux et difficile à traiter. Il était temps que les mentalités évoluent pour essayer d’enrayer ces atrocités. Plus le problème est pris de bonne heure, plus le traumatisme peut être traité, ce qui laisse à la victime une chance de se reconstruire rapidement. Ce qui se passe pourtant dans le système scolaire, lorsqu’il est confronté à ce sujet, me donne froid dans le dos. Il parait que dans les écoles, il y a un cas d’enfant par classe qui subit des agressions sexuelles dans son entourage proche.

On peut prétendre que la société évolue ; des personnalités témoignent, des mouvements d’indignation émergent, des lois sont promulguées, mais je dis parfois que c’est un leurre. Dans la plupart des cas, les victimes et les agresseurs sont des anonymes et dans ces cas, on préfère rester dans le déni sans régler les problèmes, sans faire de vagues. On préserve la notoriété des établissements, des gens et les bonnes réputations.

Avant d’écrire ce livre, je n’avais jamais rien dit hormis aux services de soins. Moi aussi j’ai été victime de ce déni et de non-assistance alors que j’étais en grand danger. Moi aussi, j’ai été victime d’inceste. J’ai été victime de tout un système où des individus ont préféré se taire. Dans mon histoire, il y a eu d’abord la responsabilité d’un centre aéré qui a manqué à son devoir de surveillance. Il y a eu tous ces passants qui ont regardé sans broncher une petite fille se faire traîner de force par le bras jusque dans le coffre d’une voiture. Il y a eu cette caserne de pompiers à proximité du centre censée venir en aide et qui n’est jamais intervenue pour sauver ma vie. Il y a eu ces plaintes contre mon agresseur restées sans suite, car faisant partie du même clan de notables que tous les juges. Ces hommes, qui ont abusé de moi, n’avaient rien de particulier, aucun signe extérieur de monstruosité. Juste des types ordinaires ressemblant à tout le monde.

Il y a eu surtout ma famille qui n’a rien fait pour empêcher le pire ni pour le dénoncer.

Quand on est victime de viol à répétition, l’impact est direct sur le corps, sur l’esprit, sur le comportement et les relations avec les autres, sur les représentations, sur l’avenir. Mais aussi sur les rêves, l’amour, sur tout ce que l’on construit, même sur sa maison. Et sur l’âme.

L’histoire peut se répéter sur des générations.

C’est le cas dans ma famille ; les femmes ont été violées et les filles de ces femmes ont été violées. J’ai été violée.

C’est comme une marque au fer rouge indélébile. On attire des prédateurs et le schéma se répète encore et encore.

C’est l’effort de toute une vie que celui d’essayer de guérir de ce traumatisme.

Dans la littérature et les dictionnaires, la notion de famille vise des parents et des enfants qui ont l’air de devoir vivre dans la joie et dans la bienveillance. Cela n’empêche pas la famille de traverser des étapes, des épreuves, mais toujours en se serrant les coudes. Les parents suivent l’évolution de leurs enfants et les aident à trouver leur chemin de vie afin qu’ils puissent s’épanouir dans leur vie future. Les parents sont vigilants et protecteurs envers leur progéniture. La famille est présente dès que l’un d’entre eux a un problème. La famille, c’est le partage, les rigolades, les échanges autour d’un bon dîner. Avec la montée de l’individualisme dans nos sociétés, la famille reste primordiale et avant tout une sécurité. Dans la famille, tout le monde se sent en confiance pour parler de n’importe quel sujet. Pouvoir compter sur sa famille reste très important pour chacun de ses membres. Elle reste la source où on va puiser sa force en cas de difficultés. C’est aussi le respect entre celles et ceux qui la composent, entre les parents, les enfants et les autres qui peuvent avoir un lien de parenté ou non. Une famille n’est pas forcément génétique, elle peut regrouper des personnes par affinité. Les liens de famille sont, paraît-il, indestructibles.

Certains liens de famille sont destructeurs, dévastateurs et peuvent vous réduire à néant. Ça, c’est la vision que j’ai de ma famille.

Tout avait l’air pourtant de commencer presque normalement.

Un repas de famille

Je me souviens d’un de ces nombreux repas de famille à la Colline où nous avions été conviés pour fêter les conscrits de mon grand-père. Mes grands-parents avaient invité ma famille, leur fille Florence qui était donc ma tante et Alain, son mari, Sophie, ma seconde tante, celle du milieu, et Paul, son mari. Comme à son habitude, la table était magnifiquement dressée dans la salle à manger. On avait sorti la vaisselle du dimanche. Dans chaque assiette, il y avait une serviette brodée avec des initiales. Des doubles couverts étaient placés de chaque côté de l’assiette et deux verres pour chaque adulte.

Ils commençaient toujours par l’apéritif. Mon grand-père était aux fourneaux. Il pouvait rester des heures à perfectionner ses recettes de cuisine. Ma sœur, Astrid, et moi trouvions les repas très longs car les adultes passaient leur temps à discuter de tout, mais surtout de rien. À cette occasion, ma mère exigeait que nous restions à table. J’étais assise à côté de ma sœur. De l’autre côté, il y avait Alain et Florence, Sophie et Paul. Mes grands-parents ne se séparaient jamais. Ils étaient toujours assis près de la cuisine, car ils faisaient des allers-retours pour surveiller le repas.

Nous commencions par une terrine de légumes absolument fameuse. La gelée mélangée à la crème tenait les légumes. Ensuite, nous dégustions du lapin à la moutarde avec des pâtes et des feuilletés de courgettes et d’aubergines. Mon grand-père aimait sortir les bouteilles de vin et les faire déguster. Ma grand-mère lui reprochait de servir toujours trop d’alcool. C’est vrai, c’était un joyeux luron et un bon vivant tandis que ma grand-mère se comportait en vraie commère tyrannique. Il se contentait de lever les yeux au ciel faisant mine de ne pas l’entendre. Tout le monde trouvait son repas excellent et le félicitait. Il sortait ensuite les fromages sur un plateau en céramique marron et au milieu, il y avait une tige dorée pour le soulever. Il y avait toujours un nombre hallucinant de fromages. Pour le dessert, on nous servait des œufs à la neige que ma grand-mère avait préparés. Elle excellait dans les desserts alors que mon grand-père préférait le salé. Tous les deux étaient complémentaires.

Pendant le repas, les adultes continuaient de parler de leur quotidien, de leur travail, des actualités. Sophie s’occupait de personnes handicapées et parlait des difficultés qu’elle rencontrait. Paul était dans les chiffres. Florence était maîtresse d’école. Alain fabriquait des bijoux. C’était sa passion, il était très créatif et méticuleux. Ma mère travaillait en ce temps chez un avocat et mon père à la SNCF. Mon père et mon grand-père étaient inséparables. Ma mère ronchonnait tout le temps. Après le dessert, mon grand-père sortait le digestif. Les hommes adoraient ce moment pendant que les femmes débarrassaient la table. Ma mère me demandait de l’aider. Comme il faisait beau, nous décidions de faire une partie de pétanque. Derrière la maison, il y avait un terrain plat. Nous rigolions à lancer le cochonnet et les boules. Certains d’entre nous n’aimaient pas perdre. Ensuite, ma mère voulait prendre quelques photos des conscrits de son père. Il était vêtu d’un costume noir avec un chapeau et le bandeau bleu associé à son âge. Je crois qu’il avait 60 ans. À chaque conscrit, on remettait un bouquet de mimosas. Ma mère me demanda à moi et à ma sœur de nous installer aux côtés de mon grand-père pour la photo. À peine quelques heures plus tard, ma grand-mère nous appelait car elle avait déjà installé le goûter.

Bref, chaque dimanche à la Colline, nous passions notre journée à manger, à discuter et à rire. Comme dans toutes les bonnes et vraies familles.

Pour ma part, c’est difficile de reconstituer mon histoire. Je suis obligée de tenir compte des flashs qui ressurgissent fréquemment dans ma tête. Je suis comme un détective qui mène sa propre enquête. Il y a de minces indices, des preuves disparues avec le temps, aucun témoignage que celui de la victime que je suis, un suspect mort, plus de traces de sang, pas d’ADN. Je deviens inspectrice, je n’ai que ces résurgences de ma mémoire sur lesquelles m’appuyer de toutes mes forces et cette connaissance de mon intimité, du plus profond de mon âme et de mon corps, pour me convaincre que toute cette histoire a existé et que je ne suis pas une menteuse, comme le disaient ma mère et ma famille. J’avance solitaire pour reconstituer les scènes du crime. Tout est en désordre, comme dans ma mémoire. Les pièces se mettent en place patiemment.

Je sais qu’ils savent. Je sais qu’ils sont complices. Non, je n’ai pas de preuves à charge mais à 10 ans, on sent certaines choses sans que personne ne nous explique. Et après, personne ne m’a jamais convaincue du contraire.

En réalité, ces repas de famille n’étaient qu’une grande mascarade.

Un putain de repas de famille

Nous sommes tous réunis à la Colline pour un nouveau putain de repas de cette famille maudite. Dans l’entrée, le carillon se fait entendre avec les gens qui arrivent. Mes grands-parents sont animés et adorent ce carillon ; il annonce l’arrivée des rires, des ventres, des verres de vins qui vont se remplir et se vider, des sucres et du gras qui fondent dans la bouche. Le carillon annonce le traditionnel repas de famille à la Colline. Il annonce pour moi le rituel macabre.

La terrine de légumes, le lapin, le fromage, les œufs à la neige sont sacrifiés tour à tour devant moi à coup de fourchettes argentées. Les conversations se fondent dans un brouhaha incessant. Le travail se mélange avec les pannes de voitures, les dernières notes des enfants, les factures d’eau qui ne cessent d’augmenter et les dernières actualités dans des pays que l’on ne connait même pas. Mes grands-parents me font tourner la tête avec leurs mille manières. Mes oreilles ne distinguent plus les voix. J’ai envie que tout le monde se taise. On rit pour un mot, on dit des mots pour rire, on s’esclaffe pour une goutte de vin tombée sur la nappe, on dénonce les petits agissements sournois des voisins, on me demande pourquoi je ne termine pas mon plat et on m’oblige à le finir parce que ça va faire de la peine à mes grands-parents. On me pose des questions sur l’école : « Et à l’école, tu écoutes bien tout ce que te dit la maîtresse, hein ? Tu fais bien tous tes devoirs ? T’es pas bien grosse pour ton âge. Elle n’est pas bien causante, la petite. Tiens reprends un peu de légumes, ça ne peut pas te faire de mal. C’est vrai, aucun légume n’a jamais fait de mal à personne. » C’est peut-être ce que je me dis dans ma tête en rêvant d’écrabouiller tous ces légumes colorés qui ne me veulent soi-disant que du bien.

« Et monte sur les genoux de « ton père nourricier » – c’est ainsi qu’on l’appelait – il va t’aider à manger. Sois gentille avec lui et finis ton assiette s’il te plait. »

À 10 ans, je suis une toute petite fille, plus menue, plus fragile que les fillettes de mon âge.

J’étais une petite fille très jolie et très coquette. J’aimais m’habiller avec des jupes et avec des hauts assortis. Tout le monde passait son temps à me complimenter. J’aimais porter des bijoux, c’était des imitations pour les enfants mais je m’imaginais qu’ils étaient vrais et précieux comme dans les livres. J’avais des bagues fines aux doigts avec des pierres étincelantes, des colliers à perles colorées. Je portais une chaine avec mon signe astrologique. Mes cheveux étaient détachés et frisaient un petit peu. Parfois, je les attachais en queue de cheval, ce qui me permettait de montrer les anneaux que je portais aux oreilles. J’avais demandé à me les faire percer.

J’affichais souvent un air souriant mais dans ma tête, je me sentais perdue et ailleurs. Je m’inventais alors des histoires fabuleuses qui me faisaient rêver. Cela me permettait d’échapper à ces terribles déjeuners de famille que je détestais profondément. Je me sentais tout le temps seule et triste et je n’en connaissais pas les causes. En public, je me recroquevillais sur moi car je craignais le monde extérieur. Chaque fois que des inconnus venaient me parler, je baissais le regard. Fréquemment, une peur inexplicable habitait mon corps. Mon corps était présent mais mon esprit s’évadait vers d’autres lieux plus doux et plus calmes où un sentiment de sécurité m’enveloppait. On me faisait des compliments mais je sentais mon intérieur sale. Personne ne cherchait à savoir qui j’étais et ce que je vivais dans mon monde.

C’est à partir d’une photo que je me décris. Tant de sentiments et de vérités se cachent derrière mon visage.

Dans les repas de famille à la Colline, je me retrouvais toujours assise sur ses genoux. Ces repas étaient ma hantise. Ils revenaient sans cesse, les dimanches se rapprochaient de plus en plus. Je perdais la notion de l’espace et du temps et avais ce sentiment de passer mon temps assise sur ses genoux pour manger.

Chaque dimanche à la Colline, ils passaient leur temps à manger. Je passais le mien à maudire les dimanches. Et, à mourir de terreur. Au moment où tout le monde vaquait à ses occupations dans la journée, lui en profitait pour me traîner dans le sous-sol. Personne ne remarquait mes disparitions. Le temps me semblait interminable. Quand je remontais, le festin continuait le plus normalement possible. Souvent, je voulais hurler ma douleur et leur demander quelle sorte d’adultes ils étaient pour ne pas me protéger de cet horrible personnage. Les dimanches à la Colline, c’était loin d’être un conte de fées. Même ma tante Florence, qui avait vécu les mêmes horreurs, se taisait. Florence ne venait pas très souvent à la Colline car elle ne supportait pas d’être assise à la même table que son agresseur. Elle participait très peu pendant ces repas. Les rares fois où elle se joignait à la famille, elle était souvent sous le coup d’alcool ou de drogues.

Je me sentais abandonnée et livrée à mon triste sort mais j’ignorais lequel.

Dans ce genre d’histoires, j’ai souvent entendu les personnes dire qu’elles ne comprennent pas pourquoi la victime n’a jamais pu parler ou hurler pour se défendre. Comment aurais-je pu me défendre ? Il était costaud et gigantesque pour une petite fille comme moi, il m’était impossible de lutter contre lui. Il me menaçait en me disant qu’au moindre cri, ce serait pire pour moi. Et je le croyais sur parole, il était capable du pire.

Les heures, puis les journées, puis les années ont passé et toujours la répétition du calvaire. Jusqu’à mes 11 ans, l’année où il est parti dans une maison de retraite. J’étais comme dans ce film, un jour sans fin, où le soir j’espérais que ce serait la dernière fois mais dès le lendemain, je savais que le même jour recommençait encore et encore.

Ma mémoire s’effaçait. Je devenais un automate sans parole. Les repas de famille continuaient toujours dans la même liesse, toujours dans l’inconsidération la plus totale de ma petite personne.